Buoni propositi per il 2026: smetterla di mortificare l'animazione italiana

Se c'è una cosa che le shortlist degli Oscar ci hanno ricordato è che in Italia ci sono tanti artisti capaci e validi che lavorano nell'animazione. E più che saltare sul carro del vincitore, è importante sostenerli ogni giorno.

Ci sono due Italie. In realtà, ce ne sono molte di più. Ma per lo scopo di quest’articolo, faremo finta che ce ne siano solamente due. Una che va veloce, che non ha tempo (e nemmeno voglia a volte) di guardarsi intorno e di ascoltare tutti. L’altra, invece, che va più piano (che non significa, attenzione, lentamente: significa “più piano”), che ha altri interessi, altri obiettivi e un’altra visione. Queste due Italie sono figlie di storie ed esperienze diverse. Una più industriale, l’altra più artigianale. Una più ricca, spinta da accordi e contratti ad altissimi livelli; l’altra, invece, più povera, legata a un altro tipo di idee. Intendiamoci: non stiamo dicendo che un’Italia sia migliore dell’altra. Stiamo solo dicendo che non è tutto così facile, o prevedibile, come potrebbe sembrare. Perché, appunto, ci sono più Italie, più livelli, più situazioni.

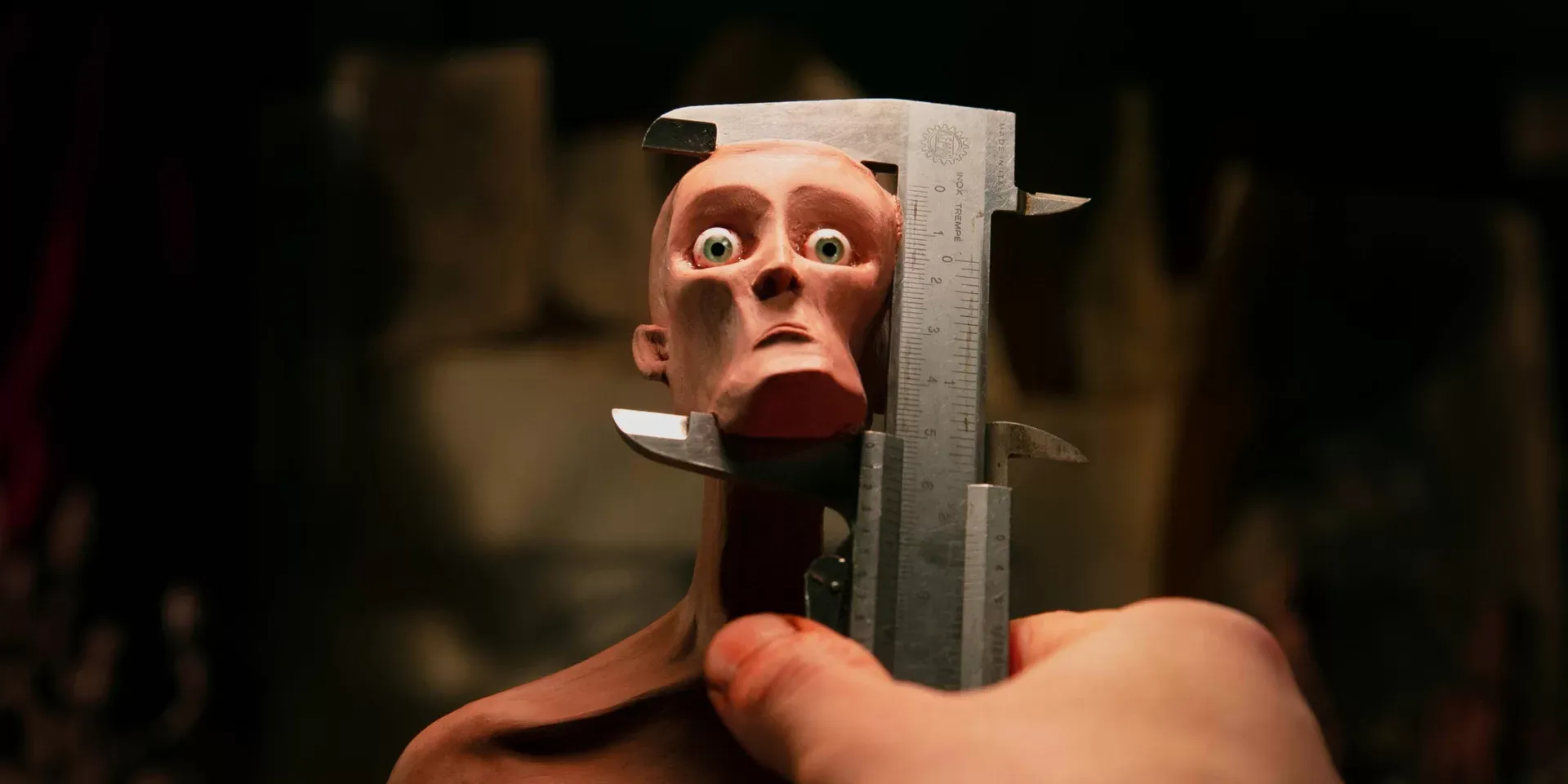

Nel caso specifico del cinema e della televisione questa cosa diventa particolarmente vera ed evidente. E le shortlist annunciate poche giorni fa dei prossimi Oscar lo dimostrano. Se Familia di Francesco Costabile non è stato selezionato per la categoria dedicata al “miglior film straniero”, due cortometraggi animati, che più o meno hanno a che fare con l’Italia (dipende dal titolo; dipende dal punto di vista), sono stati selezionati per la categoria dedicata al – appunto – “miglior cortometraggio animato”. Sono Éiru, diretto da Giovanna Ferrari e prodotto da Cartoon Saloon, e Playing God, diretto da Matteo Burani e prodotto da Studio Croma. Nel caso di Playing God, ci ritroviamo davanti a una co-produzione tra Italia e Francia. Un cortometraggio che usa la materia, la stop motion, per raccontare la sua storia. Che è costruito sull’espressività, sui mutamenti – profondi, e talvolta eccessivi – dei personaggi e delle figure. Che punta a scuotere, a sconvolgere, a creare un’esperienza assoluta. Con questo colore che avvolge ogni cosa, che si fa onnipresente, quasi pressante, e che rappresenta, insieme alla stessa stop motion, un’altra ossatura del racconto. Playing God racconta una storia essenziale, a tratti addirittura assoluta, che può essere interpretata diversamente a seconda del punto di vista di chi la guarda: forse parla di fede e di asservimento oppure di arte e sacrificio. Per finire Playing God, Burani e la squadra di Studio Croma ci hanno messo sette anni: sette anni per un cortometraggio lungo nove minuti.

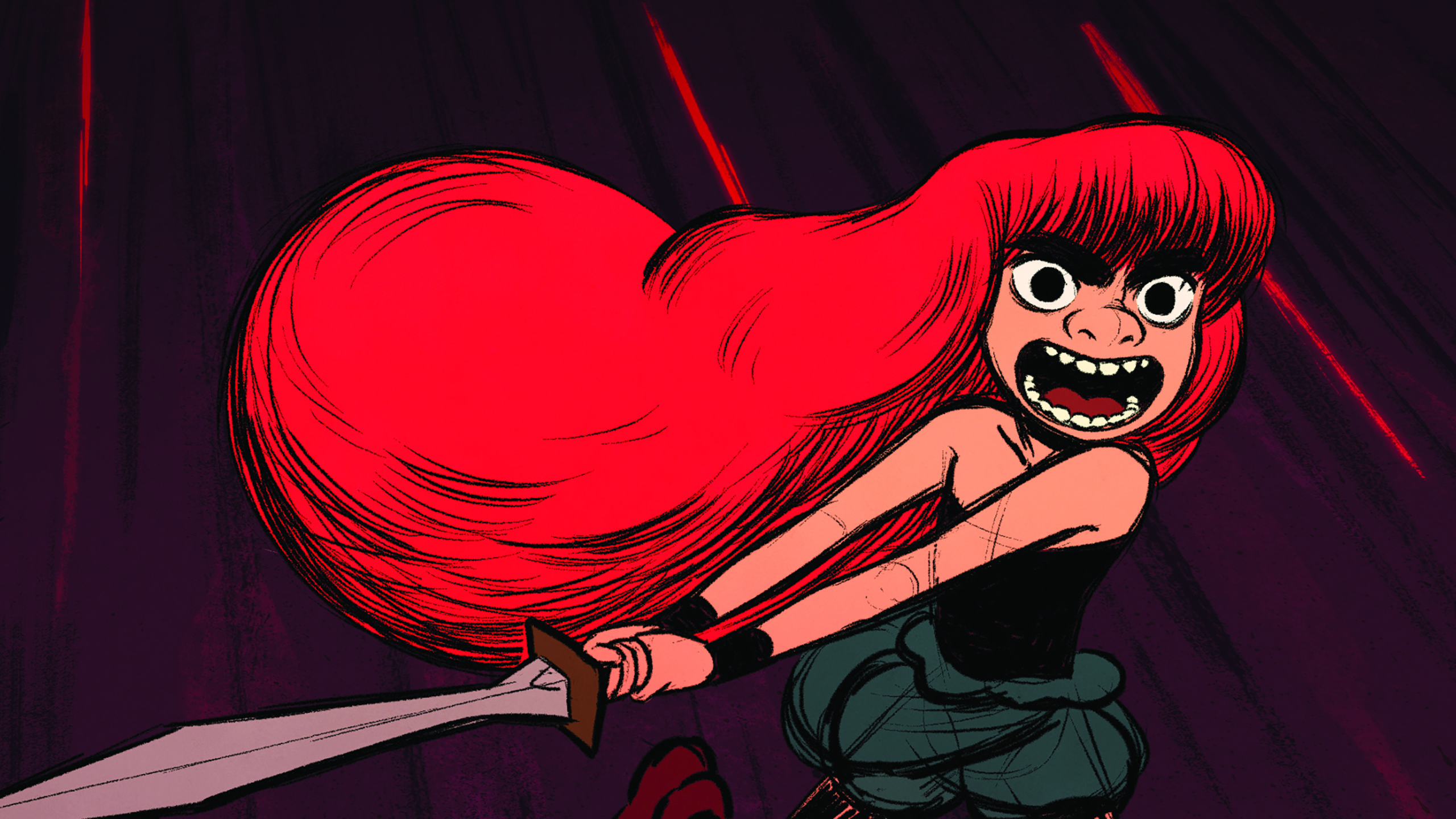

Nel caso di Éiru, parliamo di un cortometraggio sviluppato con l’animazione tradizionale: colorato, intenso, contraddistinto da quello che potremmo definire, senza esagerare, “stile di Cartoon Saloon”. Contorni marcati, occhi grandi; sagome ritagliate, a volte più spesse, altre più sottili. E il gioco costante di chiaroscuri, per dare profondità alla messa in scena e al racconto. Ferrari racconta che l’idea le è venuta poco dopo l’invasione dell’Ucraina. In quel momento si è sentita come sopraffatta: voleva provare a mettere ordine tra diversi temi e diverse questioni; questioni, tra l’altro, che facevano parte della sua vita quotidiana, come il dibattito sulle donne e sul loro ruolo nella società. Ferrari dice di essere stata fortunata, perché sviluppare un cortometraggio non è mai facile. Cartoon Saloon, all’epoca, stava lavorando su un altro progetto, che però, per forza di cose, è stato messo in pausa. E a quel punto, anziché licenziare il personale in eccesso, è stato deciso di spostarlo su Éiru. I cortometraggi, spiega Ferrari, sono il punto di accesso ideale per chi vuole fare regia. Proprio perché rappresentano un banco di prova importante, che determina l’effettiva capacità del singolo.

Quando c’è stato l’annuncio delle shortlist e Familia non è stato citato tra i titoli selezionati per la categoria del “miglior film straniero”, l’attenzione generale – quella dei giornali, degli addetti ai lavori; della stessa politica – si è messa immediatamente a cercare un sostituto, un campione da poter eleggere come rappresentante dell’Italia ai prossimi Oscar. E così sono cominciati gli articoli, le analisi, l’entusiasmo travolgente. Dichiarazioni, annunci, orgoglio ritrovato. “C’è anche un po’ di Italia ai prossimi Oscar”. Oppure: “Tutti si stringono intorno ai selezionati per il miglior cortometraggio animato, segno dell’impegno italiano per il cinema”. In buona parte, l’attenzione generale si è concentrata su Playing God: è un titolo italiano, fatto da italiani, diretto da un italiano, che ha già avuto la sua vita tra festival (come la sezione Sic@Sic, istituita dalla Settimana Internazionale della Critica e Cinecittà), premi e altri eventi. Qualcuno ha citato anche Giovanna Ferrari, che comunque si ritrova a lavorare in uno degli studi più prestigiosi del mondo. Uno degli ultimi, va detto, intenzionati a continuare a lavorare con l’animazione tradizionale. Il punto, però, non è questo. Il punto è quello che dicevamo prima. Le due Italie. Quella ricca e veloce, quella meno ricca e meno fortunata. Quella che punta sul risultato sicuro, e quella che invece prova a cambiare, a sperimentare, a credere.

Perché ci siamo resi conto solamente adesso di questi due cortometraggi? Di più: perché ci rendiamo conto solamente adesso del potenziale – enorme, e i vari successi al botteghino lo dimostrano – dell’animazione? Perché non riusciamo a capire che stiamo costringendo una generazione – più di una generazione, in realtà – a fare sacrifici che non hanno senso, a spostarsi altrove, a ingegnarsi in mille modi diversi per riuscire a raccontare la loro storia? Non è l’ennesimo discorso retorico, questo. È il tentativo – sicuramente fastidioso, per qualcuno – di ribadire l’ovvio: non solo non sappiamo valorizzare i nostri talenti, ma non sappiamo nemmeno riconoscere le opportunità economiche per la nostra industria. L’animazione italiana, oggi, vive un momento difficile. E non solo perché è tutto il cinema, con tutta la filiera produttiva, a essere in crisi. L’animazione italiana fa una fatica enorme perché già prima – prima delle riforme, prima dei tagli; prima di qualunque discorso politico sul cinema e sull’audiovisivo – veniva considerata poco o addirittura “meno”. Meno, chiaramente, delle produzioni dal vivo, meno chiaramente dei grandi nomi dello spettacolo; meno di qualunque cosa capace di portare risultati immediati, anche se minimi.

L’animazione è una scommessa. Ha bisogno di tempo e ha bisogno di risorse (sette anni per un cortometraggio di nove minuti: ricordiamo l’esempio di Playing God, disponibile – se volete vederlo – su Youtube). A volte, anzi, ha bisogno di molte risorse. Ma alla fine, quando si crea un sistema, quando gli studi sono sostenuti (e in Italia ce ne sono diversi) e non costretti a rifugiarsi nelle stesse produzioni per rimanere a galla (i titoli per i più piccoli, sviluppati in buona parte dalla Rai, destinati – e condannati, in un certo senso – al piccolo schermo), si può innescare un circolo virtuoso: film, serie, altre proposte. Da lavoro nasce lavoro, dai film nascono altri film. Dai cortometraggi, vengono fuori i talenti del futuro, registi capaci e consapevoli. Non possiamo continuare a parlare di eccezioni. Non ha senso. Questa presenza italiana nella shortlist dedicata al “miglior cortometraggio animato” non deve rimanere un caso unico, a sé. Deve diventare un punto di ripartenza. Senza promesse vuote da parte della politica, senza il qualunquismo spicciolo di una certa classe dirigente del cinema e dell’audiovisivo. Senza un opportunismo clickbait da parte della stampa. L’animazione è arte, l’arte è ricchezza. E la ricchezza vive – prospera, anzi – nella cultura. Ricordiamocelo sempre. Non solo quando abbiamo bisogno di un carro su cui salire.